明月照古今 詩心共此時 | 智成無紡第370期讀書會

作者:

編輯:

來源:

發布日期: 2025.08.12

信息摘要:

今夜,讓我們以月光為引,開啟一場穿越千年的詩意對話!當李白的金樽對月、蘇軾的浮蟻觀天、王維的松風解帶在書頁間蘇醒,六位詩人的生命感悟將化作六…

今夜,讓我們以月光為引,開啟一場穿越千年的詩意對話!當李白的金樽對月、蘇軾的浮蟻觀天、王維的松風解帶在書頁間蘇醒,六位詩人的生命感悟將化作六盞明燈,照亮我們探尋自我的精神旅程。

看那盛唐的月光,如何灑落在謫仙人的酒樽;聽那儋耳的潮聲,怎樣叩擊著東坡居士的心扉;品那輞川的松風,又為何撫慰了摩詰居士的晚年。這些躍動的詩行,不僅是文字的瑰寶,更是古人留給我們破解生命謎題的心靈密碼。

今晚,主持人田輝與周祖柱將帶領我們,在6位分享者的引領下,共同解開這些穿越時空的詩意錦囊。現在,讓我們正式開啟第370期"詩心映月"主題讀書會,在平仄韻律中,感受永不褪色的中國詩心!

一.《豐田汽車精益模式的實踐》

第一位分享者張德雄給我們分享《豐田汽車精益模式的實踐》

張德雄:《豐田汽車精益模式的實踐》這段內容闡述了運用“5個為什么”分析法時的關鍵原則:當問題分析出現多個分支時,需優先評估哪個影響更大,以保持聚焦。示例中,因時間損失比報廢率影響更顯著,故沿此分支深入分析。豐田強調數據驅動決策,避免依賴假設,尤其時間損失需通過現場觀察驗證。提問時應循序漸進,防止跳躍式分析。 豐田特別關注作業循環時間的損失,如等待、過度加工等“,因其微小但累積效應顯著,且改善后效益持久。現場觀察能發現停滯、閑置等問題,需用“創造價值/非創造價值”分析法量化影響。

核心啟示包括:現地現物(現場確認)、小改進持續優化、聚焦關鍵問題、數據優先于假設。這一方法不僅適用于制造業,也可用于其他領域的流程優化,體現豐田精益思維的精髓——以事實為基礎,持續消除浪費,追求高效。

田輝講到:在生產管理中,我們常用一種類似“5個為什么”的根因分析工具,但實際使用時可能只需3問就找到關鍵,也可能需追問更多層。例如,研發部5S得分低,首因是“樣板未準備好”,繼續深挖發現:未按標準分類→因對產品不熟悉→最終歸因于培訓不足。該工具簡單實用,能逐層揭示問題本質,但需靈活調整追問深度。后續改進應加強產品知識培訓和標準化執行,確保問題不重復發生。這一方法強調邏輯遞進和現場驗證,是持續改善的有效手段。

滕俊認為:在問題分析過程中,應當先從自身角度進行反思總結,再擴展到團隊層面共同分析。這種由內而外的思考方式能更全面地識別問題根源,避免片面歸因。通過個人反思與團隊協作相結合,既能明確自身改進方向,又能促進團隊整體問題的有效解決,最終實現持續改善的目標。這種方法體現了責任擔當與團隊協作的統一。

周祖柱:本文重點介紹了"5個為什么"分析法在實際問題解決中的應用價值。通過張經理和行政管理人員的講解,我們認識到該方法能有效追溯問題根源,而非僅解決表面現象。文中通過"4號線供氧不足"的案例說明,單純解決"光源被遮擋"這個表象問題并未徹底消除客戶投訴,說明我們缺乏深入追問"為什么"的思維習慣。這種方法強調區分直接原因和根本原因,通過層層遞進的提問方式,引導我們突破思維局限,發現問題的本質原因。實踐表明,只有堅持這種系統化的問題分析邏輯,才能實現真正有效的持續改進,避免"治標不治本"的情況發生。

二.《靜夜思》

第二位分享者朱晨曦帶來的《靜夜思》

朱晨曦認為:《靜夜思》是唐代大詩人李白的詩作,出自《李太白集》。此詩描寫了旅居在外的抒情主人公秋日夜晚在屋內抬頭望月而思念家鄉的感受。前兩句寫主人公在作客他鄉的特定環境中一剎那間所產生的錯覺;后兩句通過動作神態的刻畫,深化主人公的思鄉之情。全詩運用比喻、襯托等手法,表達客居思鄉之情,語言清新樸素而韻味含蓄無窮,歷來廣為傳誦。

唐巧麗分享:《靜夜思》作為家喻戶曉的經典詩作,道盡了漂泊在外的思鄉之情。雖然現代人背井離鄉已成常態——"不是去廣東,就是去深圳打工",但詩中的孤獨感仍能引發共鳴。既然家人不在身邊,不妨與同事朋友相聚,排解寂寞。這首詩提醒我們:無論走多遠,鄉愁永遠存在,但生活總要繼續,身邊人的陪伴同樣珍貴。

封煦:《靜夜思》深刻表達了李白客居他鄉的思鄉之情。這首詩之所以能引起廣泛共鳴,正是因為它道出了每個離鄉背井之人的共同心聲。無論是外出求學還是工作打拼,在異鄉的夜晚,望著同一輪明月,難免會思念家鄉親人。這種樸素而真摯的情感跨越千年時空,至今仍能打動人心,讓我們在忙碌的生活中不忘對家的牽掛。

賴振添:《靜夜思》道出了游子們共同的心聲:異鄉的月亮再圓再亮,也比不上家鄉的月光溫暖。這種"月是故鄉明"的感悟,每個在外打拼的人都深有體會。詩中的思鄉之情跨越千年,依然能引起現代人的強烈共鳴,讓我們在忙碌的生活中,偶爾停下腳步,抬頭望月,思念那個永遠溫暖的港灣。

三.《白馬篇》

第三位分享者凌毛冰帶我們感受曹植《白馬篇》。

凌毛冰認為:《白馬篇》是三國時期曹魏文學家曹植的前期詩歌代表作。此詩以曲折動人的情節描寫邊塞游俠兒捐軀赴難、奮不顧身的英勇行為,塑造了邊疆地區一位武藝高超、渴望為國立功甚至不惜犧牲生命的游俠少年形象,表達了詩人建功立業的強烈愿望。開頭兩句以奇警飛動之筆,描繪出馳馬奔赴西北戰場的英雄身影,顯示軍情緊急,扣動讀者心弦;接著以“借問”領起,以鋪陳的筆墨補敘英雄的來歷;“邊城”六句,遙接篇首,具體說明馳赴西北的原因和英勇赴敵的氣概。末八句展示英雄捐軀為國、視死如歸的崇高精神境界。全詩風格雄放,氣氛熱烈,語言精美,稱得上情調兼勝,詩中的英雄形象,既是詩人的自我寫照,又凝聚和閃耀著時代的光輝。

秦文林:曹植作為三國時期曹操之子,在建安文學中占據重要地位。《白馬篇》充分展現了他卓越的文學才華,詩中塑造的游俠形象武藝超群、慷慨激昂,通過"狡捷過猴猿"等生動比喻,將英雄的敏捷勇猛刻畫得栩栩如生。作品充滿畫面感,讓讀者仿佛親眼目睹俠客馳騁沙場的英姿。雖然曹植后期失寵,但其前期創作的這類充滿豪情的詩篇,依然閃耀著建安風骨的光彩,體現了他渴望建功立業的抱負,也展現了他將個人情感與時代精神完美融合的創作功力。

陳雙明認為:從《白馬篇》可以深刻感受到曹植內心的政治抱負與現實困境。作為曾經的王位競爭者,他在詩中所塑造的游俠形象,實則是自我理想的投射——渴望像邊塞俠客那樣馳騁沙場、報效國家。這種"英雄情結"恰恰反映了曹植在政治失意后,仍希望通過建功立業來證明自我價值的心態。詩中的"控弦破左的""長驅蹈匈奴"等豪邁描寫,既是對勇武精神的贊美,更是其被壓抑政治熱情的藝術宣泄。可見這篇作品不僅是建安風骨的典范,更是一位落魄王子的精神自畫像。

四.《把酒問月》

第四位分享者陳雙明帶來李白的《把酒問月》

陳雙明分享:《把酒問月》是唐代大詩人李白創作的一首詠月抒懷詩。此詩寫詩人端著酒杯向月亮發問,從飲酒問月開始,以邀月臨酒結束,反映了人類對宇宙的困惑不解。詩人以縱橫恣肆的筆觸,從多側面、多層次描摹了孤高的明月形象,通過海天景象的描繪以及對世事推移、人生短促的慨嘆,展現了作者曠達博大的胸襟和飄逸瀟灑的性格。全詩從酒寫到月,從月歸到酒;從空間感受寫到時間感受。其中將人與月反反復復加以對照,又穿插以景物描繪與神話傳說,塑造了一個崇高、永恒、美好而又神秘的月的形象,于其中也顯露著一個孤高出塵的詩人自我。雖然意緒多端,隨興揮灑,但潛氣內轉,脈絡貫通,極回環錯綜之致、渾成自然之妙;加之四句轉韻,平仄互換,抑揚頓挫,更覺一氣呵成,有宮商之聲,可謂音情理趣俱好,歷來為人所激賞。

陳錦玉講到:李白的《把酒問月》讓我聯想到孩童追月時天真的疑問——"月亮為什么跟著我走?"。這種對宇宙的好奇與詩人的"青天有月來幾時"的哲思異曲同工。詩中"今人不見古時月"的感慨,恰如現代工廠"鐵打的流水線"前"人進人若流水"的永恒輪回。月亮亙古不變地照著古人今人,就像流水線上永不停止的機械節奏,引發我們對永恒與瞬息、自然與工業的深層思考。

何暢講到:李白的《把酒問月》展現了古人對宇宙奧秘的詩意探索。詩人通過舉杯問月的浪漫方式,將對時空永恒的思考融入"今月曾經照古人"的哲思中。這種將個人生命體驗與浩瀚宇宙相對照的獨特視角,既體現了人類對自然規律的好奇追問,又流露出對生命短暫的深刻感悟,形成了中國詩歌中獨特的"天問"傳統。

五.《在儋耳書》

第五位分享者封煦為大家帶來蘇軾《在儋耳書》

封煦認為:《在儋耳書》,是北宋文學家蘇軾于元符元年(1098年)謫居海南儋州時所作的寓言散文,收錄于《蘇軾文集》。該文作于作者貶謫生涯末期,借酒后隨筆抒發貶謫心境,是其晚年文學創作的代表作之一 。全文以“天地積水”的宇宙觀切入,通過“覆盆水浮芥附蟻”的寓言自嘲困居海島的現實處境,將個人貶謫之苦置于浩瀚時空坐標中觀照。文中借螞蟻被困浮芥的微觀敘事,隱喻人生困境的短暫性,結合《莊子》相對主義思維方式,將個體境遇與人類共有處境相類比,以超脫姿態完成對精神困境的哲學突圍。作品延續了蘇軾“以理化情”的思辨風格,在詼諧自解中展現豁達澄明的生命智慧,體現了其晚年返璞歸真、平實質樸的藝術特征。

侯文松:蘇軾《在儋耳書》是其貶謫海南時的精神自畫像。從開封到海南的放逐路上,這位文豪以"覆盆浮蟻"自喻——盆中一芥如孤島,螻蟻似己困天涯。短短寓言中,既道盡貶謫者的生存掙扎,更展現其將個人苦難升華為人類共同困境的哲思。文末"忽然覺來"的頓悟,恰是蘇軾用宇宙視角超越現實困境的智慧閃光,在絕望處開出豁達之花。

何暢:蘇軾在《在儋耳書》中,以"水浮芥蟻"的意象道盡貶謫海南的孤絕——如蟻附葉,四顧茫茫。開篇的迷茫與傷感,實則是士人流放天涯的共同悲鳴。但蘇軾的卓絕處,在于將個人困境升華為"九州皆在海中"的宇宙觀照:既然天地本如積水,海南中原何異?這種以空間換心境的智慧,正是中國文人"心安即是家"的精神寫照,在絕境中開出豁達之花。

唐巧麗:蘇軾《在儋耳書》展現了一個士大夫從絕望到頓悟的心靈之旅。從"鐘鳴鼎食"到"飯疏飲水"的巨大落差,讓他如困蟻般迷茫。但正是觀察自然獲得的啟示——螞蟻在覆盆之災中抓住浮葉求生,使他領悟到"九州皆在海中"的宇宙真諦。這種將個人苦難置于天地尺度下的智慧觀照,完成了從抑郁到豁達的精神蛻變,為后世留下"絕處可逢生"的生命啟示:當現實如洪水圍困時,思想的浮葉永遠可供棲身。

六.《酬張少府》

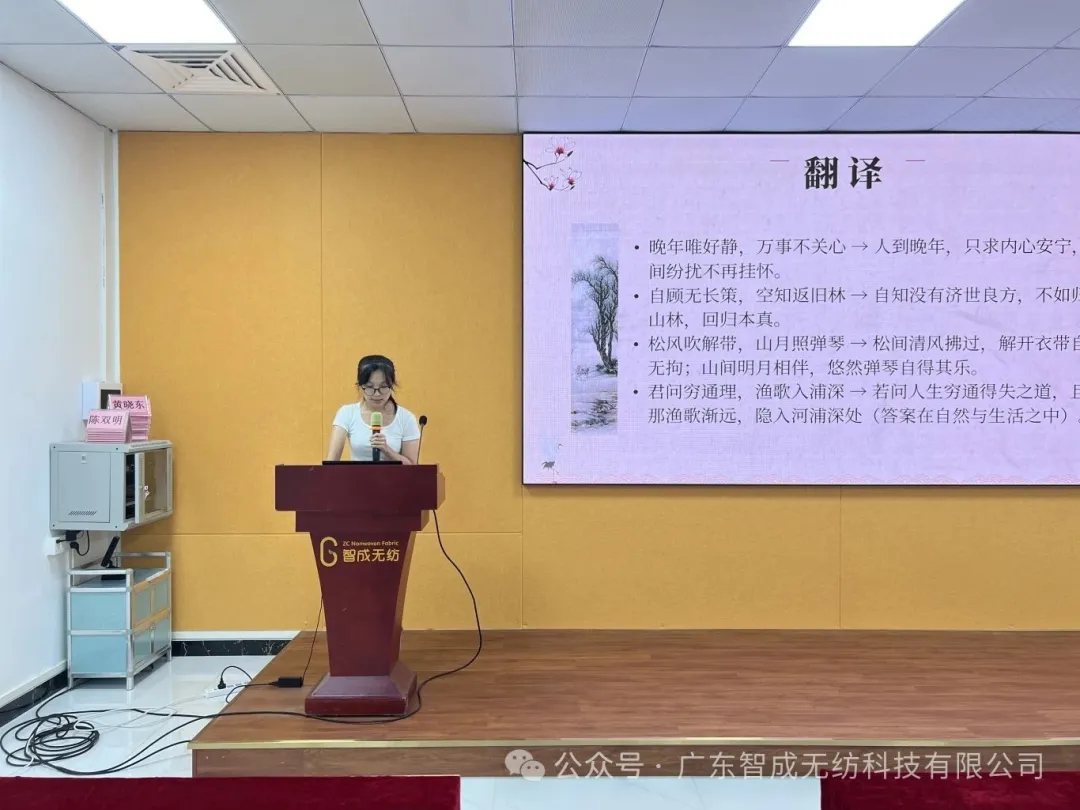

第六位分享者王玉慈為大家帶來王維《酬張少府》

王玉慈認為:《酬張少府》是唐代詩人王維酬答友人張少府的詩作。此詩前四句全是寫情,隱含著詩人偉大抱負不能實現的矛盾苦悶心情。頸聯寫隱逸生活的情趣,情景渾成,物我兩忘,以動寫靜,為高人達士作了傳神的寫照。末聯是即景悟情,以問答形式作結,故作玄解,以不管作答,含蓄而富有韻味。全詩著意自述“好靜”之志趣,寫自己對閑適生活的快意,并表示自己對天地間的大道理有所領悟,已經能超然物外,從表面上看似乎很達觀,但從詩意中,還是透露出一點點失落、苦悶的氣息。

秦文林認為:王維的田園詩看似超然物外,實則是歷經滄桑后的主動選擇。就像現代人刷短視頻時的審美疲勞——我們不是真的"什么都不關心",而是更懂得篩選值得投入的事物。詩人"晚年唯好靜"的境界,恰似當代人拒絕低質內容后追求的精神沉淀。真正的田園主義,不是消極逃避,而是在認清生活本質后,依然選擇專注做好當下之事。這種智慧提醒我們:唯有年輕時認真活過,老來才能在松風山月中,品出真正的寧靜滋味。

凌毛冰道出了中國人骨子里的精神歸宿——歷經繁華后渴望返璞歸真。就像王維"松風吹解帶"的閑適,陶淵明"采菊東籬下"的淡泊,這種田園向往絕非消極避世,而是對生命本質的清醒認知。您規劃的老家小院,種樹種菜的愿景,恰是千年文脈的當代延續:在勞作中見天地,于簡樸處得自在。這種選擇,比單純的"才高八斗"更見人生智慧。

賴振添:勾勒的田園晚景——建房、種菜、挖魚塘——正是中國文人千年未變的精神原鄉。這種返璞歸真的向往,從陶淵明的"種豆南山下"到王維的"墟里上孤煙",一脈相承。看似簡單的漁樵耕讀,實則是歷經繁華后的生命徹悟:在泥土芬芳與魚躍水聲中,找回生命最本真的節奏。這方小小天地,恰是對抗浮躁時代的最佳詩篇。

陳雙明:王維這首晚年詩作展現了典型的中國式處世智慧。詩中"晚年唯好靜"并非消極逃避,而是歷經宦海沉浮后的精神沉淀——當現實困境無解時,暫將煩惱擱置,在"松風山月"中讓心靈回歸空明,恰似現代心理學中的"思維孵化期"。這種"窮則獨善其身"的智慧,古今相通:古人歸隱是因交通局限,今人向往田園則是主動選擇。詩末"漁歌入浦深"的留白,正提醒我們:有時退一步的靜觀,才是破局的關鍵。

結束語:詩韻長存,心燈不滅

當最后一句詩韻在夜色中漸漸隱去,這場與偉大詩魂的對話暫告段落。感謝每位分享者以獨特的生命體驗,為我們激活了沉睡千年的文字,讓李白的豪情、蘇軾的通達、王維的靜觀,都化作滋養心靈的甘露。

特別要銘記,古人面對逆境的智慧:無論是"天地積水"的宇宙觀照,還是"漁歌入浦"的心靈退守,都在提醒我們——生命的答案,往往藏在對天地萬物的深情凝視之中。

一期一會的相聚雖已尾聲,但詩意的光芒永遠照耀。讓我們帶著這些跨越千年的生命感悟,在各自的人生路上,繼續書寫屬于這個時代的詩篇。期待下次重逢,再話詩心!??